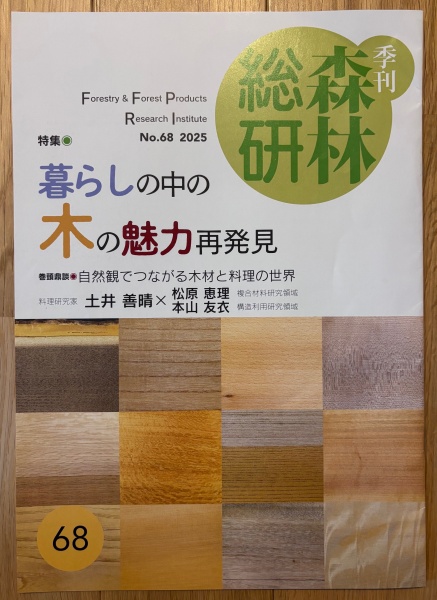

こちらでは、森林総合研究所の「季刊森林総研 No.68」を紹介しています。

季刊森林総研 No.68 2025年春号

今回の特集は、ワタクシ達の暮らしの中にある木の魅力を再発見しようということですね~。

ワタクシ達の身の回りのものは…プラスチック製品や樹脂製のものが増えていますが…それでも、家に木製の製品というは…必ずあるものですよね~。ペーパーレスの現代ではありますが…我が家には、紙製品である本があふれておりますが…。

そんな木製品の代表格といえば…お箸とかお椀とかまな板とかじゃないでしょうかね~。今回の特集では料理研究家の土井さんが登場し、木材と料理の関係について面白い対談が行われたみたいです。

自然観でつながる木材と料理の世界

土井さんの本は、新潮文庫の「一汁一菜でよいという提案」を読みましたね~。こども達の晩飯に、何品もおかずを作らなくては…と気張っていたんですが…この本を読んで楽になりました。とても、助けられた本です。

そのこども達も、成長し…大量に食べるようになったので、違う意味で品数は増えましたが…焼き魚とか漬物~とか気張らずにできるものにして、後はメインの量を増やすことを考えています。

そんな土井さんの対談から、和食は「食材の中にあるおいしさを、いかに、まずくしないか」ということになるので、「何もしないことを最善とする」のだそうです。味付けというのは、西洋料理の考え方なんですってね~。いや、驚きです。

炊きあがったご飯も、できたての料理も、ちょっと冷めたくらいが美味しいようで、ご飯はおひつにいれることで、その美味しさを保つことができるようですね~。

いや~、おひつなんて…旅館に泊まったときぐらいしか見かけませんし…現代っ子には「おひつってなに~?」って感じかもしれません。たぶん…炊飯ジャーもその辺の機能が充実しているんだろうな~っとも思っていますけど…。

さらに、お箸を使う国というのは、アジアにも多いと思いますが…お箸を横に置くのは…日本だけだそうです。へぇ~。そうなんですか…。たしかに、この自分の前面に何かを横に置いてそちらとこちらを仕切るというか区切るという作法は、日本にしかない文化かもしれません。日本舞踊や落語などで、よく見かけますよね~。

自然と人間を分けて…「いただきます」と声を出して、自然界に踏み入って行く…という感じなのでしょうかね~。自然に感謝していただく、ゆえに、「黙食」なのだそうです…なるほど…。

暮らしの中の木の魅力再発見

木の模様というのは、二つと同じものがないように感じますので…見た目の美しさや質感というのもありますよね~。肌触りや香りが、リラックスや癒しの効果、そして、生活環境や人への効果を計測するということもやっているんですね~。日本人にとって、木に囲まれた空間というのは、とても大切だという事がわかりますね~。

森林総研の調査によると、一木彫の仏像に独特の香りを持つクスノキやカヤが使われていることが判明したそうです。不思議な香りがただよってくる仏像ですから…すごいですよね~。

研究の森から

こちらのコーナーは…前からあったのですが…あまり紹介してこなかったかもしれません…。

AIを活用して大径材を製材する

太い木から…材木の原料となる部分を切り出すわけですが…それって1本1本ごとに状態が違うので…もう職人の技ですよね~。それを、AIのディープランニングをつかって学ばせることで、作業員の判断の参考にしたり測定の時間を短縮したりできるようになったそうです。

木は、ただ植えて…育ったら切って使うというだけでなく、どの部分を何に使えるかというのも大事なポイントなんですね~。ただ、どのように育ってくれたか…というのは…未知の部分もあると思うので、自然を相手の仕事っていうのは…大変ですよね~。

人の生理面から、歩きやすい木の床の条件を明らかにする

日本人にとって、木の床というのは…歩いていても座っていても、いいな~っと思うものですが、どのような木が、歩きやすかったりするんだろうか…というのを計測したのが今回の報告です。

歩きやすさ…なので、はだしだったり靴下だったりということですが、まぁ、靴下だと滑りやすい木はダメだろうね~とか、はだしだと…硬い方がいいかな~というようなイメージでしたが…。表面の凸凹の有無も影響するということで、自宅の床を整備する際の参考になるのでは…と思ったりもしました。

最近は、畳の部屋がすくなくなって木の床が多くなっているとおもうので、こういった研究が参考になるのかもしれませんね~。

コメント