さて、皆さん。日本地質学会というのを知っていますか?

地質というと…なんか地味な感じがするかもしれませんが…「惑星地球と生命をさぐる」と言われると…ちょっとドキドキしてきますよね~。

そんな地質学会が発行する広報誌があるんです。素敵な写真が満載の広報誌をぜひ、手に取ってみてください~。そんな広報誌ジオルジュの魅力をお伝えする記事です!

地質学会とは…

地質学会というと…ワタクシ達の生活には直接関りがなさそうに感じますが…実は、そうでもないんですよね~。たとえば、家を建てる時とかに土地の調査をしたりしますよね~。

それに、人類がどれだけ地球が産出する鉱物によって発展してきたか…というのは…アニメ「ドクターストーン」を見るとよくわかりますよね~。

ま、ワタクシがウダウダと説明するよりも、公式のHPを見ていただいた方がわかると思うので、

ぜひ、見てほしいのです。

なんといっても、設立が1893年なんですって…なんと、132年前ですよ…。超老舗じゃないですか…。そして、そんな昔の東京帝国大学…現在の東大で、初めて地質学の教授となったのがナウマン教授だったようです。ナウマン教授といえば…たしか、フォッサマグナの発見者かと記憶しています。

日本が真っ二つになるとしたら、そこだーってやつですね~。

日本地質学会の公式サイトはコチラ → ジオパークに行ってみよう~!

ジオルジュとは?

日本地質学会が発行する広報誌です。

年に2回発行されています。前期号と後期号です。

A4サイズの完全フルカラーで20ページ前後の冊子です。

地質に関する記事もいいんですが…なんといっても写真がいいです。「なんだこれ~?」みたいな写真が必ずあって…地球の奥深さに感動できます。ちょっとした図鑑みたいなもんです。

なんでも、日本地質学会では惑星地球フォトコンテストというのも開催されているようで、素敵な写真が集まってくるようなんですよね~。

さらに、記事も本格的なものですが…ワタクシ達のような一般の人にもわかるように書かれているので、読んでいて楽しいですし、「ほ~」とか「へぇ~」とか言いっぱなしです。

読みたいと思ったらどうすれば…

さて、そんな広報誌をぜひ読みたい、手に入れたいと思うじゃないですか…。

ちょっと、日本地質学会の公式サイトからジオストアというショップに行ってみてください…。

1冊250円で販売しております。年2回の発行ですので、年間購読だと500円のところ…450円となっております…ぜひ、購入してください~と言いたいところですが…。

無料で手に入れる方法もあるんです!

というか、ワタクシは…ずーっと無料で読んでいます。というのは、日本全国の7か所の丸善ジュンク堂書店には無料で読めるように配布されているんです。

MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店

ジュンク堂書店 仙台TR店

ジュンク堂書店 池袋本店

ジュンク堂書店 名古屋栄店

MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

ジュンク堂書店 福岡店

丸善 博多店

ワタクシは…御多分に漏れず、池袋本店でいただいております。

どんな内容なのか…!

内容に関しては…地質学に関することなので…色々と多岐にわたります。

そういう意味で、「あ、これも地質学?」といようなものもあります…たとえば…土を掘る技術だったりとか…硯とか…。化石などもそうですが、地滑りなどの生活に直接かかわるような問題にも取り組んでいますので、自分の知らない世界を知ることができて、いつも楽しみにしています。

ジオルジュ最新号はコチラ!

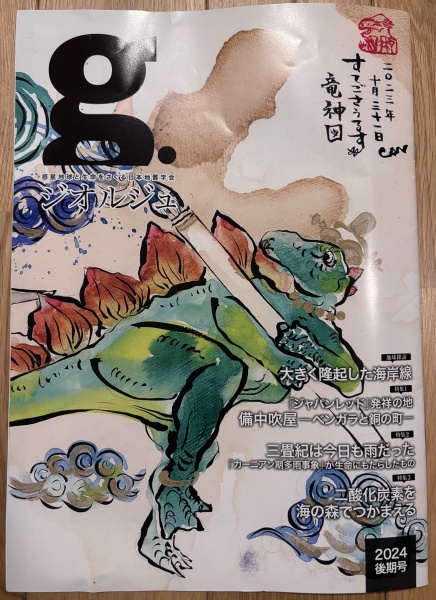

現在の最新号は、2024年後期号です!

過去のジオルジュから最新号まで、自分が手に入れることができたジオルジュについて紹介しています。よろしければ、ご覧ください~。

2024年後期号

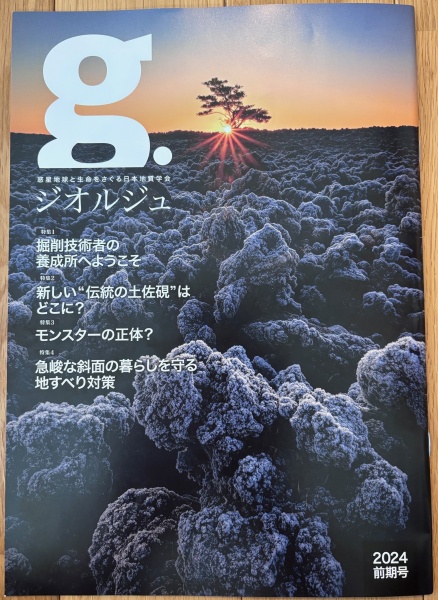

2024年前期号

2022年前期号・後期号

※2024年の前期号、後期号はこのままのページで紹介しています!

2024年後期のジオルジュはコチラ。 2025年3月16日更新!

今回のジオルジュでは、2024年1月1日に発生した石川県能登半島地震によって、隆起した海岸線の写真をみることができました…。数枚の写真でしたが…素人目にも土地が隆起しているのがわかります。やはり、地震によって、土地が沈んだり隆起したりして少しずつ変化していくんだということがわかります。

備中吹屋-ベンガラと銅の町-

ワタクシにはなんのことやらさっぱりですが…ベンガラという塗料の話なんですね~。なるほど…。焼き物の染色に使われたり、なんと、ラスコーの洞窟の壁画にも使われていたとか…。

そんなベンガラの発祥の町が、岡山県の吹屋というところらしいです。銅鉱山で栄えた町のようで、その副産物としてベンガラが有名になり、ベンガラの町として栄えたようです。

いや~、世の中には知らないことが多いですね~。

白山手取川ユネスコ世界ジオパーク

特集ではないのですが、石川県白山市にある白山手取川ジオパークの絶景の秘密とか歴史を紹介しています。さらに、この手取川の浸食で露出した地層に貴重な化石が発掘されるそうで、桑島化石壁といって有名だそうです。日本地質学発祥の地というのですから…すごいですね~。

今回のジオルジュでは、ベンガルと日本地質学と…二つの発祥の地を紹介しています!

三畳紀は今日も雨だった

長崎ではなく…三畳紀なんですが…三畳紀とは今から2億5190万年前くらいだそうです…。

まだ、恐竜もいない時代の話ではありますが…そんなころの風土や気候などがわかるって…地質ってすごいんですね~。

ちなみに、この頃の地球では、すべての大陸が合体していて、ひとつの大きな大陸だったんですよね~。パンゲアと言うそうです。

その三畳紀の中ごろに、日本の梅雨のような時期が…200万年続いた時期があるそうで…。

梅雨が200万年ってすごいね…。

二酸化炭素を海の森でつかまえる

海にある藻や海藻で二酸化炭素を吸収するという、海の緑化プロジェクトのお話です。

なるほど…魚も増えてくるようですし…いいことだと思います!

ジオルジュ コラム

表紙の絵にもなっている、恐竜の日本画を描く恐竜画家CANさんの紹介です。

公式のHPがありますので、ぜひご覧ください → 迫力があります!

ジオルジュの表紙では、ステゴザウルスのみですが、この左隣にティラノサウルスがいるんですよね~。イラストの全貌は、公式HPで見ることができますよ~。

2024年前期のジオルジュはコチラ。

掘削技術の養成所?

掘削という技術があります。ん~。温泉とか石油とかほるときに、櫓を立ててドリルで掘っていくみたいなイメージのやつです。有名なのは…地球深部調査船「ちきゅう」ですかね~。テレビなどの番組でやっているのを見たことがあるかもしれません。

その掘削技術の養成所が北海道にあるらしいのです…知らなかった~!

土佐硯?

ワタクシは…書道はやりませんので…硯には縁のない生活を送ってきましたが…。書道には…硯は必須ですよね~。その硯にも色々な種類があるようですが…その一つに土佐硯というのがあるようです。

まぁ、土佐ですから…高知県の三原村で生産される土佐硯が県指定の伝統的特産品に指定されているようなのですが、そもそも硯を利用する人の減少、生産者の減少、さらには硯の原料となる三原石の採掘困難という状況が生じているとか…。

さぁ、どうなるのか…というのは、記事をぜひ読んでほしいところです!

ツリモンストラム?

特集3は、まったく知らない化石がでてきました…。「ツリモンストラム」という…古生代石炭紀の地層からでてくる正体不明の生物の化石だそうです…。

日本の博物館でも多くみられるということですが…あるかもしれないが…意識してないと素通りしてしまうでしょうね~。見た目も…化石なのか模様なのかわかりません…。

なんか…不思議な生き物の復元図もあるので…一見の価値はありますね。うん。地質学会ですから…化石にも関係するんですね~。

地すべり対策ってそうやるんだ…

特集4は、地すべり対策。大雨や台風などがくると、地すべりのニュースを見ることがありますね。そもそも、地すべりが起きそうな場所というのはわかっているようで、対策も行われているようです。どんな対策なのかというのが書かれています。

今回は、徳島県での工事の様子でした。

ジオルジュ・コラム

クレープを重ねて阿蘇山を再現!等高線ケーキをつくるんですって…。

なんだそりゃ~っと思った方は必見!

見た目もすごいけど…おいしく食べられるようです!

まとめ

というわけで、日本地質学会の広報誌ジオルジュについて紹介してきました~。

まだまだ、わかっていないことが地球にはたくさんあるんですね~。

人間の探求心ってすごいなぁ~。

コメント